(目次に戻る) (目次に戻る)

道の駅<2001.4.28記/2017.1.20グラフ改め>

僕が「道の駅」なるものに初めてお目にかかったのは、1994年9月である。十和田・陸中の旅の途中、国道45号沿いの岩手県野田村にそれがあった。「道の駅-のだ」である。

僕はこの名称の意味が分からず、キョロキョロ辺りを見回した。三陸鉄道-陸中野田駅は確かにある。しかしそれが何で

道の駅なのだ?(後で分かったことだが、鉄道駅との併設駅」であったのだ)。しかし駅舎はヒッソリカンとしていて、どうにもうだつが揚がらない。一方、駅の隣に売店らしきものがあった。覗いてみると、いわゆる産地直売所である。観光バスも立ち寄っていて結構な賑わいである。

このとき、「道の駅」とは何なのか、僕には全く知識がなかった。今でこそ各地に続々とできて誰もが知る存在となっているが、当時はまだ知っている人は少なかったような気がする。とにかく今はどこも盛況である。

わが群馬県でも、山地を控えた郡部に多く、泥付きの葱や、生産者名を表示した加工食品が陳列されていて楽しい雰囲気が漂っている。

道の駅みょうぎ

|

ところで、全国的にこれほど人気を呼んでいる「道の駅」は、いったい誰が考え、誰が整備しているのだろうか?。答えは国土交通省である。設置は道路管理者と市町村が計画を策定する一体型と、市町村が単独で策定する単独型とがある。いずれの場合も国土交通省に申請して、要件にかなっていれば登録される。その要件とは、次のようなものである。

○道の駅の登録要件(要綱より)

十分な容量の駐車場と、清潔なトイレが備わっていること。

案内・サービス施設(道路及び地域に関する情報を提供する案内所又は案内コーナー)が備わっていること。

駐車場・トイレ・電話は24時間利用可能であること。

女性・年少者・高齢者・身障者など様々なひとが使いやすいこと。

景観には十分配慮されていること。

案内・サービス施設の設置者は市町村等であること。

この登録要件を満たすのはさほど難しいものではない。ひところの村おこしの施策に悩んでいた自治体には、まさに救世主であろう。土地あり、人あり、産品ありだ。おまけに群馬県の場合はどこを掘っても温泉が出る。「道の駅」の近辺に日帰り温泉センターを設置すれば、人寄せの相乗効果はさらに増す。

「道の駅」は、地元の人達の創意工夫によって繁盛し、通りがかりの旅行者にも土産物を買うのに好都合な存在となっている。

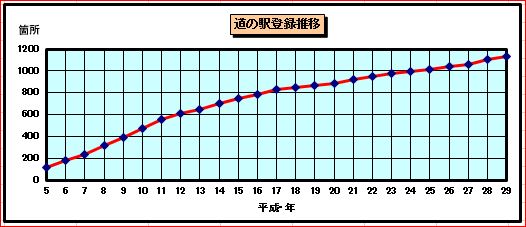

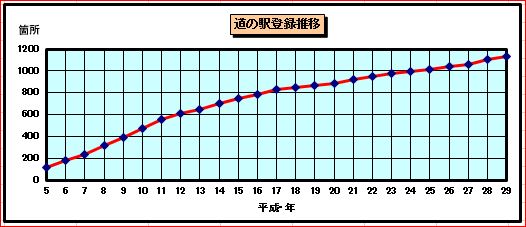

建設省のヒット作となった「道の駅」。どこまで増えつづけるのか楽しみである。今後の推移は下のグラフから窺えるかも知れない。

《グラフはこれをもって終了する》

(目次に戻る)

|