(目次に戻る) (目次に戻る)

田口峠と県境(群馬〜長野)の不思議<15.8.10記>

<まえがき>

群馬県と長野県とを行き来する道で、最も利用される道は上信越自動車道である。そして時代を遡るごとに、そのときどきに栄えた道が想起される。いまでもよく利用される道に、R18碓氷バイパス・R254内山トンネル等があるが、大概は鉄道や自動車交通の発達とともに人馬が利用した道は衰退していった。

県境の道には今も昔も「峠」が多く、字のごとく山を上り山を下ることには変わりが無い。江戸時代まで、峠は国境(くにざかい)であることが多かった。峠は国境の転換点であり、旧峠には、旅する人の哀歓が集積された石造物が今も多く残されている。

ところで群馬県と長野県を行き来する道の一つに、「県道下仁田―臼田線」というのがある。上信越自動車道の下仁田ICを下りるとR254。これを西に進むと下仁田町。そのまま走れば、内山トンネルを通って佐久市に抜けられる。その内山トンネルの南側にある田口峠を通る道が、「県道下仁田―臼田線」である。

山岳道路を通る人の多くは、県境=峠の先入観を持っている。これに当てはまらない道もあるが、それほど多くはない。あっても違和感を感じない道がほとんどである。ところが今回ご紹介する県道は、どう見ても変な感じがする道なのだ。

「県道下仁田―臼田線」の最高地点に「田口峠」がある。峠であるから当然分水界である。河口の河川名でいうと西は信濃川、東は利根川だ。片や日本海、片や太平洋であるから、いわゆる中央分水嶺である。この峠に立って東側を眺めると転がり落ちるような谷の向うに、重なる山並みが天を画している。てっきり、この眺めのよい峠が県境だと思いきや、とんでもない。県境は遥かな東側の谷筋にあるのだ。

峠と県境がずれている?ハテナ?と首をひねってしまうのである。この?をそのまま放っておくにはいささか気色が悪い。そこでこの「不思議」を解明すべく、考察を加えてみたいと思う(よっぽどの暇人(^<^))。

<峠と県境の位置関係>

先ず問題の場所を図-1に示す。●で示した位置に、「県道下仁田―臼田線」の県境がある。

|

図-1.県境概要図(Mapion)

|

図-2に田口峠と県境の位置関係を示す。

図-2.田口峠と県境の位置関係(カシミール3D)

|

図-3は田口峠と県境の位置関係を、県道に沿った断面図で表したものである。

図-3.田口峠と県境の県道縦断図(カシミール3D)

|

現在の田口峠の標高はトンネル路面で1,110mであるが、旧道の峠は1,137mである。峠と県境との標高差は462m。

長野県から峠までは緩やかな道で、それ程のカーブはない。群馬県からの道は、岩壁に挟まれた谷筋を通り、胸突き八丁の九十九折(つづらおり)を右に左にハンドルを回して走ることになる。全舗装であることが救いだ。

そんな谷筋の途中に、県境を示す道路標識が立っている。写-1.は群馬県南牧村(なんもくむら)から長野県臼田町に入るところ。写-2.は写-1の標識の裏面に取り付けられている。「臼田町

馬坂」と書いてあるが、これは長野県ではないか。「エッ?、うっそ〜」と若者ならば思わず叫んでしまう。事情を知らないと、どっちを向いても”長野県”という、狐につままれたような、ヘンな気分になってしまうのだ。

写-1.群馬県から長野県

|

写-2.長野県から長野県?

|

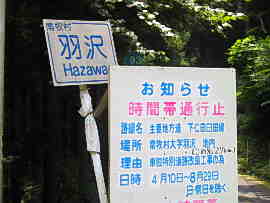

ここは落ち着いて考えよう。反対側(左側)の路肩を見ると、そこにはちゃんと”群馬県南牧村”と書いてあるではないか!(写-3.)。さらにその右脇には、道路工事のお知らせ看板の後ろから、遠慮がちに顔を出しているプラカードのような標識が立っていた(写-4.)。羽沢(Hazawa)とは、群馬県南牧村の地籍名である。

写-3.長野県から群馬県

|

写-4.道の左側に羽沢(群馬県)の標識

|

それでも、ヤッパシ写-2.の意味が分からんな〜という御仁は、もう一度標識を読んで頂きたい。ヒントは「馬坂Masaka」と「1.4km」の二つである。これで眉間のシワが消えたら90点としよう。この先1.4km行った所に馬坂という地籍があるのだなと推理できたではないか。さらにロードマップを開いて理由が分かれば100点である。

図-2を見ていただきたい。県道を長野県から群馬県に越えても、左側を流れる馬坂川に沿って県境はまだ続いているのだ。1.4km先には馬坂の集落がある。行政区の臼田町は、馬坂へ行くのに、群馬県の道を通らざるを得ないのである。変則的な飛地みたいなものだ。

こんなわけで、峠の概念を逸脱した田口峠には、探してみると他にもヘンな現象を見つけることができる。いくつかご紹介しよう。

田口峠と県境のずれが引起している現象

ー広川原と馬坂の集落についてー

|

1

|

長野県にも利根川の源流があった! |

佐久地区の人達を除いて、他の地区の長野県人は、このことをあまり知らない。この源流沿いに、長野県民が広川原の集落に6戸、馬坂集落に12戸の居を構えている。 |

2

|

学校は? |

幸か不幸か、就学年齢の子供が一人もいない。狭岩(せばいわ)地籍(写-5)にある田口小学校の狭岩分校(写-6)は昭和47年に廃校になってしまった。典型的な過疎化現象である。広川原の古老の話では、二人の子供を群馬県の富岡高校にアパート住まいで学ばせたが、そのまま家を離れたそうだ。他の家でもそんな具合なのだろう。 |

3

|

電気は? |

群馬県から配電している。長野県からでは亘長が長いので、配電ロスがある。 |

4

|

電話は? |

群馬県の電話局。ただし長野県のNTTハローページの佐久版に臼田町のページで、(0274)87-****と南牧村の市外局番付きになっている。 |

5

|

郵便は? |

臼田町の郵便局が集配している。バイクに乗り、田口峠のトンネルを潜って、長野県東端の馬坂まで、533mの標高差を物ともせずにアクセルを噴かしている。(写-7)(写-8) |

6

|

買い物は? |

群馬県が多い。 |

写-5.狭岩(せばいわ)峡

|

写-6.廃校になった狭岩分校

|

写-7.田口峠のトンネル

|

写-8.田口峠

|

<県境にまつわる伝説>

県境が、田口峠のある尾根筋と大きく離れていることについて、歴史上の経緯を調べてみた。しかし、どの文献にも伝説・言い伝え・口碑という位置付けでしか記述されていない。僕は何とかして、歴史的事実を掴みたかったのであるが、結果は徒労に終わった。江戸時代において境界に接する両藩(あるいはどちらも幕府領か?)の力関係のもとに、所領が決定されたのであろうと想像したのである。しかし残念ながら史実として納得できる文献は見つからなかった。

伝説とは言いながら、それを分析すると史実に繋がる切っ掛けを得られる場合がある。以下にそれを掲げる。

<伝説その1>

南牧村誌/1981.3/群馬県甘楽郡南牧村―P1334、1491、1492

4 村境の決定と変更

村境を決めた伝説には、馬坂の出合裁面がある。(以下略)

25 馬坂の地名

馬坂と広川原は、田口峠をくだって上州側の沢辺にある小村であるが、信州に属している。

昔、上州と信州の境い決めの時、両国の役人が出合ったところを境いにすることとなり、一番鶏を合図に両国から出発した。

信州側は馬に乗り、上州側は牛に乗って出発した。馬は早いため、峠を越えて上州側へ降りてきてしまった。そして現在の馬坂で出合った。上州側が驚いて「まさか、早うごわした」と言ったのでここを馬坂と名けけた。馬坂は小さな沢と道を国境いにして十六戸の家がかたまっている。上州から信州へ、信州から上州へ分家を出している。氏神は二つあり、市川と石井に分かれて祀っている。牛小屋と屋敷神が上州にあって信州に住み、蔵と便所が信州に在って上州に住む家もある。作物なども上州に植えて、信州でとることもある。 |

<伝説その2>

角川日本地名大辞典20長野県/発行1990.7/角川書店刊―P688

田口峠<臼田町>の項

南佐久郡臼田町田口と群馬県甘楽郡南牧村との境に近い分水界にある峠。標高1,110m。

この峠が現在の県境に位置しない理由については、信州田野口藩主と幕府の代官が当時の境界を定めるにあたり、夜明けとともに両方から競走し、出会った所を境にすることを約束、信州側では鶏を早く鳴かせて出発したため、峠を越えた関東側に領地を広めることができたという言い伝えがある。(以下略)

<伝説その2 補足>竜岡城址ボランティア男性の話

信州側には一番鶏を早く鳴かせる方法を知っている知恵者がいた。鶏の足を温めると鳴く習性があるというのである。そこで止り木の竹筒の節を抜き、お湯を通して早く鳴かせた。そのために出発が早まり、峠を越えた上州側に領地を広めることができたという逸話である。 |

<独断と偏見の推理>

先ずこの問題について、臼田町の教育委員会に聞いてみた。委員会からのご返事は、前述の伝説を挙げられて、「行合裁面(ゆきあいざいめん)」による境界を決める形式だという。この形式の伝説は全国に何か所もあるというのである。

本当の経緯は不明だそうで、「田口にある古社『新海三社神社』の領域に関係するのではないか。」と推定した人がいるとのこと。他には「広川原地籍に砥石山があり、江戸時代の試掘の権利に係わる古文書が残されているので、このことに関わりがあるかも知れない。」とも言っている。

南牧村の教育委員会からも、同様の伝説があることを教えていただいた。さらに「信州百峠/1994年7月20日初版発行/(株)郷土出版社」の口絵写真に『田口峠』が載っており、”県境”に関する記述があったことをきっかけに、角川日本地名大辞典の存在を教えていただいた。

さて、これらの情報を読み解いて、僕なりの推理を働かせてみた。分水界を越えて、領地を拡大できる条件を次のとおり列記する。

分水界を越えて何らかの既得権を持っていた(砥石山の他に、木の伐採権)。

交易の供給側として優位にあった(佐久地方の米500石を上州に運んでいた)。

峠越えの荷役、人馬の飲食宿泊等の事業は佐久側が多かった。

甲斐国の武田勢力が上州へ覇権を広げる過程で、上州側を手なずけて田野口村に組み入れた。

最後の田野口藩主が、機敏な動きで廃藩置県のときに才知を働かせた。

僕はこれらの相乗的な効果により、峠越えの所領を長野県に編入できたのではないかと思う。特に田野口藩主の松平乗謨(のりかた)の存在に注目したいのである。

田野口村に関する年譜を表ー1に示す。

表ー1.田野口村年譜

(角川日本地名大辞典20長野県/発行1990.7/角川書店刊―P708を整理)

|

| 田野口村 |

↑

|

|

小諸藩領 |

| 元和8 |

1622 |

徳川忠長領 |

| 寛永9 |

1632 |

幕府領 |

| 承応2 |

1653 |

上野館林藩領 |

| 寛文元 |

1661 |

幕府領 |

| 延宝8 |

1680 |

甲府藩領 |

| 元禄14 |

1701 |

幕府領 |

| 宝永元 |

1704 |

三河奥殿藩領の所領となる(現愛知県岡崎市奥殿) |

| 明和元 |

1764 |

上州熊倉村と山論を起こす |

| 天保6 |

1835 |

近江の木地師が山仕事に入る |

| 文久3 |

1863 |

奥殿藩が本領を三河から田野口に移転し、田野口藩と改称 |

| 慶応3 |

1867 |

龍岡城五稜郭竣工 |

| 明治元 |

1868 |

田野口藩を竜岡藩と改称 |

| 明治2 |

1869 |

版籍奉還、藩知事に任命さる |

| 明治4 |

1871 |

廃藩置県、中野県を経て長野県に所属 |

| 田口村 |

明治9 |

1876 |

田野口村と上中込村が合併して成立 |

↓

|

|

|

田野口藩主と徳川家康のルーツを共に遡ると、松平親忠に行き着く。親忠の子、乗元が大給(おぎゅう)松平氏の始祖として、三河奥殿(現愛知県岡崎市奥殿)に本領を擁した。

宝永元年(1704)、田野口村が幕府領から奥殿藩に移管された。

文久3年(1863)、奥殿藩主の松平乗謨(のりかた)は、三河の本領が手狭なため、幕府の許可を得て田野口村に本領移転した。このとき藩名を田野口藩から竜岡藩に改めている。

かねてから憧れていた龍岡城五稜郭の建設を願い出て、翌年には着工している。余談ではあるが,一番の難工事であった石垣工事には、当時伊那高遠藩が洋式築城の石工を積極的に養成し方々へ派遣していたのに呼応し、これを招いた。棟梁二人が石工60人を引き連れて乗り込み、3年をかけて建設した。竣工したのは慶応3年(1867)である。

切れ者の乗謨は、幕府の陸軍総裁に就任し、明治新政府になっても賞勲局総裁を勤め藩知事にも任命されている。

時局の判断に長けていた乗謨なら、旧国境から新たな県境を決定する際に、仮に”峠と県境がずれていることの不自然さ”を指摘されたとしても、難なく凌ぐことが出来たに違いない。

宝永元年(1704)、奥殿藩領になって以降、すでに田口峠を越える所領の下地ができていたと考えられないだろうか。その実績が明治まで維持されたことによって、明治4年の廃藩置県の際、なんなく現在の形で治まったのではないだろうか。

<あとがき>

2003年8月の初めに広川原を訪ねた折、たまたま行きあった古老に話を伺う機会に恵まれた。すでに300年以上も前の文書に、この地が「信濃国の・・・」と記述されているというのである。長い時間話し込む余裕が無かったので、その文書に未練を残しつつ広川原を後にしたのであった。ぜひ次の機会に収穫を得たい。

<追記15.11.18>

じつは、たまたま11/3〜11/19の間、群馬県民ホールにおいて、「ぐんまの市町村合併の歩み」なる特別展が開催された。群馬県立文書館の企画によるものである。行政区域の移り変わりを歴史の時間軸で捉え、パネルを使って分かりやすい解説をしたものだ。

その中で、群馬県の地図パネルが三枚並べられていた。寛文8年(1668)・元禄15年(1702)・明治元年(1868)の行政区域図である。

現在の南牧村における長野県との県境を見ると、すでに寛文8年以前から、現行政区域の原形ができていた公算が強い。三角測量の技術がない時代の絵図であるから、現在の地形と違ってはいるが、それを見ると国境が尾根から群馬県側にずれている。沢に沿って出合いのYの字部分まで境界が東に食い込んでいるのである。ただし峠の部分に「国境がはっきりしない」旨の書き込みがある。

このころ県境に接する村は、羽沢村(現南牧村)と田野口村(現臼田町)であり、ともに幕府領である。文献によれば村と村との山論(境界争い)がしばしば発生しており、そのたびに裁定の協議が両代官の間で交わされたことであろう。

群馬県の行政区域図

|

|

(目次に戻る)

|